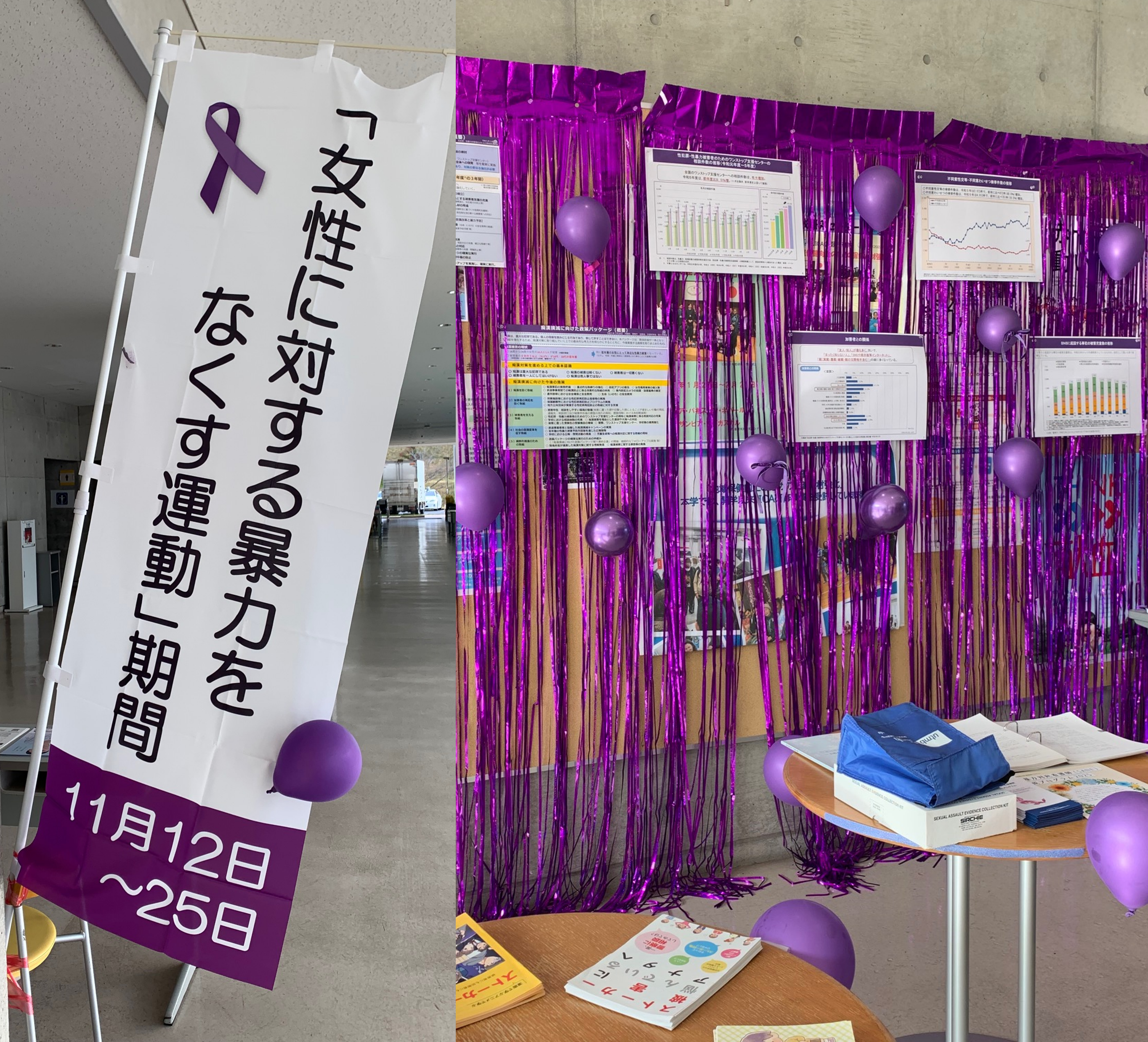

11月25日は国連の定めた「女性に対する暴力撤廃デー」です。ちょうど11月ですので、本学の大学祭である、遙碧祭で有志の学生さんや先生と展示をしました。シンボルカラーは紫ですので、一面紫で覆って華やかなコーナーとなりました。福岡県の生活安全課性暴力・犯罪被害対策係や、宗像地区の防犯協会、宗像警察署、宗像市男女共同参画推進センターからは、パンフレットやチラシやポスターやのぼりをご提供いただき、モニターではお借りしたDVDを上映しました。

11月25日は国連の定めた「女性に対する暴力撤廃デー」です。ちょうど11月ですので、本学の大学祭である、遙碧祭で有志の学生さんや先生と展示をしました。シンボルカラーは紫ですので、一面紫で覆って華やかなコーナーとなりました。福岡県の生活安全課性暴力・犯罪被害対策係や、宗像地区の防犯協会、宗像警察署、宗像市男女共同参画推進センターからは、パンフレットやチラシやポスターやのぼりをご提供いただき、モニターではお借りしたDVDを上映しました。

実はこのようなイベントをするのは長年の夢でした。最初のきっかけは、1995年に開催された第4回世界女性会議、通称北京女性会議を知ったことです。アメリカに留学中、ネットニュースでこの会議には日本からは男性が出席し、しかも途中で帰ってしまった、という批判的(というより嘲笑的?)な記事を見ました。それまで、わたしはそのような会議があることすら知りませんでした。ところが、その後、アフリカ諸国からの留学生が「北京会議があったからね」などとしきりに話題にするのです。日本以外では有名な会議であり、諸国の女性たちの期待が高い会議だということを知りました。アフリカも日本に負けず劣らず男尊女卑の社会ですが、ひとりひとりの女性の意識がかなり高いらしく「Aisle change hymn」ということばを教えてもらいました。直訳すると「廊下は讃美歌を変える」で、廊下を挟むと讃美歌の音色が変わる、というような意味になります。ですが、これは同じ発音の「I’ll change him」をもじったものなのです。男性の意識は女性が変えるのだという強い決意が感じられます。

日本でも若い人たちは変わってきたのかもしれませんが、わたしたちの年代には無意識の差別(アンコンシャスバイアス)が染みついています。つい数年前まで実習指導をしていて、学生さんが男性の患者さんに食事指導の計画を立てると「退院なさったあと自宅でお食事を作るのは誰?奥さんかお嫁さんか、それを知ったうえでその人に指導しなくてはダメでしょ」と指導していました。今思うと、性役割の押し付けですね。

とはいえ、一度だけそういう風潮に反発したことがあります。それはわたしがまだ30歳前くらいのときです。わたしは外来の窓口で、近々腸の検査を受ける患者さんに低残渣食の説明をしようとしていました。すると男性の患者さんが奥さんに「お前聞いとけ」と言って自分は待合室の長椅子に座ろうとするのです。思わず「ご自身のことですので聞いてくださいね」とやや強い口調で言って呼び戻しました。その患者さんはしぶしぶ戻ってきて、わたしが説明している間、相槌もうたず憮然とした表情で奥さんの横に立っていました。あとで奥さんに八つ当たりなどしていなければいいのですが…。ちょっと心配になりました。

本当は国際女性デーのイベントをしたいのですが、こちらは3月8日で大学は春休みになってしまいます。なので、たまたま時期のあう女性に対する暴力撤廃デーにしました。上に書いた男性がわたしに呼びつけられたことで奥さんに八つ当たりをしたとしたら、それも言語的暴力です。(と、ここまで書いて調べたら「人前で命令口調で話す」も精神的暴力のひとつでした)女性に対する暴力がなぜ起きるのか、その根底から変えていきたいですね。

《参考URL》内閣府男女共同参画局 女性に対する暴力の根絶

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html