理念・目的と三つの方針

理念・目的

学則第1条(目的)

本学は、建学の精神である赤十字の理想とする人道的任務の達成を図るため、看護に関する学術を中心として、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究するとともに、知性、道徳及び応用的能力を養い、もって国内外で活躍できる実践力をもった看護専門職の育成及び看護学の発展に寄与することを目的とする。教育目標

学則第5条(学部の教育目標)

看護学部は、次の各号に掲げることを教育目標とする。

- 赤十字の人道理念を実践できる看護人材を育成する。

- 常に世界に関心を持ち、看護実践を通じて国際貢献できる能力を養う。

- 人格的成熟・自立を図り、他者との関係性を発展させることができる能力を培う。

- 事実を的確に判断し、問題を抽出し、創造的に解決できる能力を育む。

- 看護の基礎を踏まえ、科学的・倫理的判断に基づくケアを提供できる能力を養う。

- 社会的責任を自覚し、生涯学習し続け、他の専門職と協働活動し得る能力を養う。

育成する人物像

ひとりを看る目、その目を世界に

赤十字の理念をもとに、人間の生命と健康を守り、洞察する力と創造する力をもって、看護の発展に貢献できる人を育成します。アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)

グローバル社会では、国や地域を超えて人と社会に貢献する人材が求められています。本学では、赤十字の理念である人道に基づき、幅広い教養を支えに専門的な看護学の学修を通して、課題発見と解決に向け思考し行動する意欲ある人材の育成を目指しています。そのため本学では、以下の能力および資質をもった人を求めています。

1.求める学生像

- 赤十字の理念である人道に基づき、人間の尊厳と権利を理解する人

- 大学で学ぶために必要な基礎的学力を有している人

- 他者と良好な人間関係を築くことができる人

- 自らの考えを適切に表現し、他者に明確に伝えることができる人

- 国内外の保健・医療・福祉の分野で活躍する意欲のある人

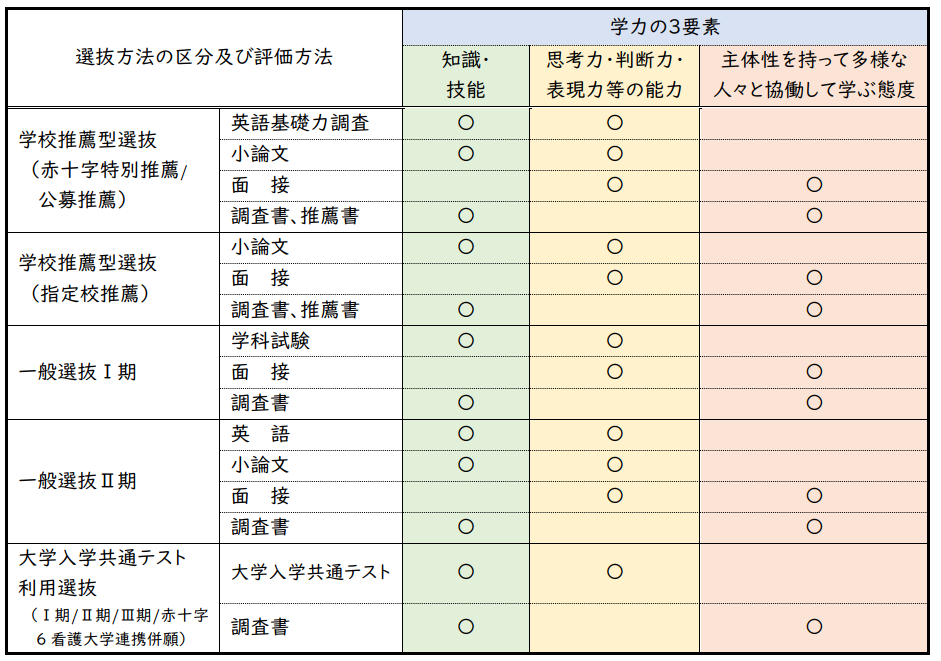

2.入学者選抜方法

本学では、学校推薦型選抜(赤十字特別推薦/公募推薦)、学校推薦型選抜(指定校推薦)、一般選抜Ⅰ期、一般選抜Ⅱ期、大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期/Ⅱ期/Ⅲ期/赤十字6看護大学連携併願)の5つの方法で入学者の選抜を行います。

- 学校推薦型選抜(赤十字特別推薦/公募推薦)では、高等学校が勉学への態度や意欲の面から本学で学ぶ能力を有すると認めた人を対象としています。小論文・英語基礎力調査では、専門知識を得るための基本的な読解力と論理的な文章を作成する力をみます。面接では、本学で看護を学ぶ意欲、柔軟な対応力と表現力などをみます。

- 学校推薦型選抜(指定校推薦)では、高等学校が勉学への態度や意欲の面から本学で学ぶ能力を有すると認めた人を対象としています。小論文では、専門知識を得るための基本的な読解力と論理的な文章を作成する力をみます。面接では、本学で看護を学ぶ意欲、柔軟な対応力と表現力などをみます。

- 一般選抜Ⅰ期では、調査書を参考に高等学校での学習の達成度や社会活動を確認するとともに、学科試験で大学での学修に必要な基礎学力をみます。面接では、看護への関心と学修への意欲、柔軟な対応力と表現力などをみます。

- 一般選抜Ⅱ期では、調査書を参考に高等学校での学習の達成度や社会活動を確認するとともに、学科試験で大学での学修に必要な基礎学力、小論文で論理的な文章を作成する力をみます。面接では、看護への関心と学修への意欲、柔軟な対応力と表現力などをみます。

- 大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期/Ⅱ期/Ⅲ期/赤十字6看護大学連携併願)では、調査書を参考に高等学校での学習の達成度や社会活動を確認するとともに、大学入学共通テストで大学での学修に必要な基礎学力をみます。

3. 学力の3要素と選抜方法との関連性

各入学者選抜において、高等学校までに培った力を、学力の3要素に分けて評価します。

令和4年11月 改正

平成6(2024)年度カリキュラム適用

カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成・実施方針)

本学の学士課程では、看護を人と社会との相互作用により最適な健康状態を実現する働きと考え、ディプロマ・ポリシーに掲げる力を修得させるために、 赤十字の理念を基盤として『基礎科目』、『専門科目』を体系的に編成する。

教育課程の編成と教育内容、教育方法、学修成果の評価については、以下のように定める。

1.教育課程の編成と教育内容

人間の生命と健康、尊厳を守るという赤十字の理念を、国内外のあらゆる状況下における看護実践に具現化し、その実践から学び続けることのできる人材を育成するために、『基礎科目』と『専門科目』を以下の通り配置し、体系的、段階的に学修できるように編成する。- 『基礎科目』は、専門科目の基盤となる力を涵養するために、高校から大学での学びにつなぐ初年次科目、大学での学びの礎となる科目、豊かな人間性を育む科目から構成する。

具体的には、人間の多様性や生命・健康について理解を深めるための科目、人々が暮らす社会を幅広く理解するための科目、論理的思考を育成するための科目、赤十字や災害・国際関連の科目を配置する。 - 『専門科目』は、赤十字の理念に基づき、看護を基礎から統合へと発展的、創造的に学修できる構成とする。

「看護の基礎」は、人間の生命と尊厳を守り、最適な健康状態を実現するという看護の本質を学ぶための科目群として位置づけ、基本となる概念やあらゆる看護場面に共通する援助方法の基本を学ぶ講義・演習・実習科目を配置する。

「看護の実践」は、「看護の基礎」を土台に、多様な場での、あらゆるライフステージ、健康状態にある人を、取り巻く環境(社会)との相互関連の中で捉え、必要な看護を計画・実践・評価する力を育成するための科目群で構成し、看護学の専門知識と対象の特性に応じた援助方法を段階的に 学修するための講義・演習・実習科目を配置する。

「看護の統合」は、『基礎科目』と『専門科目』を統合する科目群として位置づけ、自己のキャリアデザインを描き専門職として生涯を通して学び続ける力と、柔軟な発想で看護を探究する力を育成するための科目を配置する。

「保健師課程(選択)」は、3年次前期に選択を決定し、3年次後期より必要な学修科目を配置する。 - 本学の特色を示す「赤十字」「国際」を具現化するための科目を基礎から発展的に学修できるよう配置する。

赤十字の理念や基本原則に基づき、国や文化、社会状況の異なる場面や災害時においても、適切な看護を実践できる力を育成するために、1年次より赤十字、災害看護、国際関連の講義・演習科目を段階的に設定し、専門科目と関連付けて学修できるよう配置する。

2.教育方法

- アクティブラーニングを基本とした学修機会を提供し、初年度から主体的かつ自律的な学びを支援する。

- 人間への支援に必要な知識・技術・態度を修得させるために講義・演習・実習を密接に関連づける。

- 赤十字関連施設や地域と連携し、自己の関心や課題に応じて看護の専門性を探究する機会を提供する。

- 学生が自ら学修計画を立て、思考、感情、行動を内省しながら、継続的に学べるよう支援する。

- 人や社会との有機的な繋がりおよび学びの質や機会を充実させるために、デジタル技術を活用する。

3.学修成果の評価

学生の学修成果の評価については、以下に示す直接評価及び間接評価による様々な指標を用いて、多面的に評価し、可視化する。

- 科目の成績評価

- GPAによる評価

- ジェネリック・スキルに関する評価

- 科目の到達目標に対する自己評価

- ディプロマ・ポリシーに示す力の到達度に対する評価

令和6(2024)年度カリキュラムより適用

ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)

本学ではディプロマ・ポリシーとして、卒業認定・学位授与に関する以下の方針を定めている。所定の単位を収め、次の能力を身につけた者に学士(看護学)の学位を授与する。

1.人間の生命と尊厳を大切にする力

- 生命と健康、尊厳を守るための知識、教養、態度を身につけている。

- 赤十字の基本原則に基づき行動できる。

2.内省し、学び続ける力

- 自らの思考、感情、行動を内省できる。

- 自らの将来に向かって、主体的かつ自律的に学ぶことができる。

3.人や社会をみる力

- 人や社会に関心をもち、多様性を理解することができる。

- 人や社会の課題を発見し、その解決に向けて他者と協働できる。

4.看護を実践する力

- 人々のニーズをとらえるための知識を体系的に修得している。

- 人々の健康課題に対して多角的な視点から根拠に基づいた解決策 を導き出し、実践・評価することができる。

5.柔軟な発想で看護を探究する力

- 看護の発展のための研究に取り組む基礎的な力を修得している。

- 看護実践を通して、社会に貢献する姿勢を身につけている。

令和6(2024)年度カリキュラムより適用

アセスメントプラン

1.アセスメントプランの目的

本ポリシーは、学生がより確実にディプロマ・ポリシーを達成できるようカリキュラムをマネジメントするために、①本学の定める3つのポリシーが適切であるかどうか、また②本学の教育カリキュラムが3つのポリシーに基づき適切に機能しているかを、2つのレベル(カリキュラムレベル・授業レベル)で、多面的、総合的に、点検・評価するための具体的実施方法を定め、改善につなげることを目的とする。

2.アセスメントの指標

アセスメントの指標は下記のとおりである。各指標を相互に関連させ本学のカリキュラム評価を行う。

- 選抜機能評価(各種入学試験とその後のGPA/単位修得状況/留年・中退状況との関係)

- 入学前補講時テスト

- シラバスの第3者チェック

- 学生生活調査

- 授業評価アンケート

- 科目の自己評価

- ジェネリックスキル

- 成績評価(GPA)

- 就職先調査

- 卒業生調査

- 3つのポリシーの整合性点検(卒業率/就職率/進学率/留年率/中退率/国家試験合格率)

- 実習関連施設調査

- カリキュラム形成評価

- 実習評価関連(実習教育評価会、実習連絡協議会等)

- 学生との意見交換会

- 国家試験合格率

- DPルーブリック ※4年生

令和6(2024)年度カリキュラムより適用